Sommaire

- Introduction : pourquoi maîtriser le recouvrement de créances est vital pour les entreprises

- Comprendre le recouvrement de créances

- Les deux formes de recouvrement : amiable et judiciaire

- Les principes légaux à connaître

- Les conditions de validité d’une créance

- La créance doit être certaine

- La créance doit être liquide

- La créance doit être exigible

- La créance ne doit pas être prescrite

- Le recouvrement amiable : préserver la relation commerciale

- La lettre de relance

- La mise en demeure

- Le droit de rétention

- Le recouvrement judiciaire : faire valoir ses droits

- L’injonction de payer

- L’assignation en paiement

- Le rôle du commissaire de justice

- Le recouvrement international : les outils européens à connaître

- L’injonction de payer européenne (IPE)

- Le règlement européen des petits litiges

- Bonnes pratiques pour un recouvrement efficace

- Foire aux questions : tout savoir sur le recouvrement de créances

L’enjeu du recouvrement pour les dirigeants d’entreprise

Le recouvrement de créances représente un enjeu stratégique pour toute entreprise, en particulier pour les PME et TPE dont la trésorerie dépend directement des paiements clients. Chaque facture impayée fragilise la santé financière, retarde les investissements et peut même compromettre la continuité d’activité.

Dans un contexte économique tendu, maîtriser les procédures de recouvrement devient un véritable levier de gestion et de survie.

Le chef d’entreprise doit savoir identifier rapidement les retards de paiement, comprendre les outils juridiques à sa disposition et choisir la stratégie adaptée : privilégier la voie amiable pour préserver la relation commerciale ou recourir à la voie judiciaire pour faire valoir ses droits.

Bien mené, le recouvrement n’est pas seulement une réaction face aux impayés, mais une démarche préventive et structurée intégrée au pilotage global de l’entreprise.

👉 Astuce : anticipez les impayés en instaurant un processus de relance graduée et en tenant à jour un suivi précis des créances. Une bonne organisation réduit drastiquement les pertes et améliore la visibilité sur votre trésorerie.

Comprendre le recouvrement de créances

Le recouvrement désigne l’ensemble des démarches permettant à une entreprise de récupérer l’argent dû par un client. Deux voies existent :

- le recouvrement amiable, sans intervention du juge ;

- le recouvrement judiciaire, lorsque la phase amiable échoue.

Ces procédures sont encadrées par la loi et doivent respecter des conditions précises : la créance doit être certaine, liquide, exigible et non prescrite.

👉 Info utile : avant toute action, assurez-vous que votre créance est valide (certaine, liquide, exigible et non prescrite). Une créance non conforme ne peut pas être défendue en justice.

Les conditions de validité d’une créance

1. La créance doit être certaine

Une créance est dite certaine lorsqu’elle repose sur une dette réelle et incontestable.

Elle découle d’un contrat, d’une commande validée ou d’une prestation exécutée.

L’entreprise doit pouvoir prouver :

- l’existence d’une obligation de paiement (facture, devis signé, bon de commande, contrat commercial) ;

- la livraison effective du bien ou du service ;

- l’absence de contestation sérieuse du débiteur.

En cas de litige sur la qualité ou le prix du service, la créance peut perdre son caractère de certitude. C’est pourquoi il est essentiel de formaliser les échanges commerciaux et de conserver tous les justificatifs (accusés de réception, bons de livraison, correspondances).

👉 Astuce : conservez systématiquement les devis signés, bons de livraison et preuves d’échanges écrits. Ces pièces peuvent faire la différence devant un juge.

2. La créance doit être liquide

Une créance liquide signifie que son montant est déterminé et chiffré.

Ce montant doit apparaître sur un document contractuel ou comptable, tel qu’une facture ou un relevé de compte client.

Sans chiffrage précis, le recouvrement est impossible : la justice ne peut ordonner le paiement d’une somme incertaine.

👉 Exemple : une facture de 2 000 € HT datée du 15 juin, correspondant à une prestation clairement identifiée, constitue une créance liquide.

👉 Exemple : une facture de 2 000 € HT datée et validée constitue une créance liquide.

3. La créance doit être exigible

L’exigibilité correspond au moment où le paiement devient légalement dû.

Autrement dit, le délai de règlement inscrit sur la facture ou prévu dans le contrat doit être échu.

En droit commercial, les délais de paiement sont encadrés :

- 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation (règle générale) ;

- possibilité de prolonger jusqu’à 60 jours maximum par accord contractuel.

Avant toute démarche de recouvrement, il faut donc vérifier que le terme de paiement est arrivé à échéance. Une facture émise mais non encore arrivée à son terme n’est pas exigible.

4. La créance ne doit pas être prescrite

La prescription désigne le délai au-delà duquel le créancier ne peut plus agir en justice.

En matière commerciale, le délai de prescription est généralement de cinq ans à compter de la date d’exigibilité (article L110-4 du Code de commerce et article 2224 du Code civil).

Au-delà de ce délai, la dette subsiste moralement mais ne peut plus être recouvrée légalement.

Pour éviter la prescription :

- surveillez les échéances via un tableau de suivi des créances ;

- envoyez des relances régulières ;

- formalisez les échanges écrits qui peuvent interrompre la prescription, comme une mise en demeure ou une reconnaissance de dette du client.

Le recouvrement amiable : préserver la relation commerciale

Le recours amiable vise à récupérer la somme sans engager de procédure. Trois étapes principales :

- La lettre de relance : premier rappel, envoyé dans un ton professionnel et courtois.

- La mise en demeure : courrier formel, souvent en recommandé, marquant la dernière étape avant contentieux.

- Le droit de rétention : dans certains cas, l’entreprise peut retenir un bien livré tant que la dette n’est pas payée.

Cette méthode protège la réputation de l’entreprise et favorise la fidélisation des bons clients tout en maintenant la pression sur les mauvais payeurs.

👉 Astuce : gardez un ton courtois mais ferme. Un discours professionnel augmente vos chances d’obtenir un paiement rapide sans dégrader la relation client.

👉 Info utile : certaines sociétés de recouvrement facturent uniquement en cas de succès. C’est une option à envisager pour limiter les coûts.

.png)

Le recouvrement judiciaire : faire valoir ses droits

Si le débiteur persiste, plusieurs procédures judiciaires sont possibles :

- L’injonction de payer : rapide, économique, adaptée aux dettes incontestées.

- L’assignation en paiement : plus longue, mais indispensable pour les dossiers complexes.

Une fois la décision rendue, le commissaire de justice (ancien huissier) assure l’exécution : saisie sur compte, sur biens ou sur revenus.

👉 Astuce : privilégiez l’injonction de payer pour les dossiers simples. Elle évite les frais élevés d’une audience complète.

👉 Info utile : les décisions rendues sont valables dans tout le territoire français et peuvent être exécutées immédiatement si elles sont assorties de la formule exécutoire.

.png)

Le recouvrement judiciaire intervient lorsque toutes les démarches amiables ont échoué. Il s’agit du moment où l’entreprise doit faire valoir ses droits devant la justice pour obtenir le paiement d’une dette. Ce recours permet de transformer une simple créance commerciale en titre exécutoire, c’est-à-dire une décision ayant force obligatoire.

Lorsqu’un débiteur persiste à ne pas payer, plusieurs procédures judiciaires s’offrent au créancier selon la nature du litige et le montant de la dette.

La première est l’injonction de payer, une procédure rapide, peu coûteuse et adaptée aux créances incontestées. Elle s’adresse notamment aux dirigeants de PME souhaitant obtenir le paiement d’une facture sans lancer une procédure longue. La requête est déposée auprès du tribunal de commerce (si le débiteur est un professionnel) ou du tribunal judiciaire (si c’est un particulier). Si le juge estime la demande fondée, il délivre une ordonnance d’injonction de payer que le créancier fait ensuite signifier au débiteur. Ce dernier dispose d’un délai pour contester. En l’absence d’opposition, la décision devient exécutoire.

La seconde option est l’assignation en paiement. Elle s’impose dans les dossiers complexes ou lorsque le débiteur conteste la dette. La procédure débute par une assignation délivrée par un commissaire de justice, puis se poursuit devant le tribunal compétent. Le juge examine les pièces produites par les deux parties avant de rendre un jugement. Cette voie est plus longue et plus onéreuse, mais elle demeure indispensable pour obtenir le recouvrement de créances litigieuses.

Une fois la décision rendue, son exécution est assurée par le commissaire de justice (ancien huissier de justice). Ce professionnel met en œuvre les mesures d’exécution forcée : saisie sur compte bancaire, saisie de biens mobiliers ou saisie sur revenus. Ces actions garantissent que la décision du tribunal se traduit par un recouvrement effectif, même contre la volonté du débiteur.

Le cas du recouvrement international

Le recouvrement international concerne les situations où le débiteur est établi dans un autre pays de l’Union européenne. Ce type de dossier soulève souvent des difficultés pratiques liées aux différences de législation, de langue et de juridiction.

Pour simplifier ces démarches, l’Union européenne a instauré des procédures harmonisées permettant aux entreprises de recouvrer leurs créances à l’étranger sans avoir à engager d’avocat local.

La première procédure est l’injonction de payer européenne (IPE). Elle s’applique exclusivement aux litiges transfrontaliers, c’est-à-dire lorsque le créancier et le débiteur résident dans deux États membres différents (à l’exception du Danemark). L’IPE vise le recouvrement de créances contractuelles qui sont certaines, liquides et exigibles.

Cette procédure présente plusieurs avantages : elle est entièrement dématérialisée, gratuite, et rapide. La demande se fait via un formulaire standardisé adressé à la juridiction compétente du pays du débiteur. Si aucune contestation n’est déposée dans le délai imparti, l’injonction devient exécutoire dans tous les États membres de l’Union européenne. Cela permet à l’entreprise de faire exécuter la décision directement, sans passer par une nouvelle procédure nationale.

La seconde option est le règlement européen des petits litiges. Ce mécanisme s’adresse aux créances d’un montant inférieur à 5 000 €. Il offre une solution simple et accessible, particulièrement utile aux PME engagées dans le commerce international. La demande se dépose par écrit, accompagnée des justificatifs (factures, contrats, échanges commerciaux). Le juge statue sur dossier, sans audience obligatoire, et la décision est reconnue et exécutoire dans l’ensemble de l’Union européenne.

Cette procédure permet donc d’éviter des frais importants et des délais judiciaires excessifs, tout en assurant au créancier un cadre juridique uniforme et une exécution simplifiée dans le pays du débiteur.

Ces dispositifs font du recouvrement international un outil juridique efficace pour les entreprises exportatrices, leur garantissant une protection transfrontalière de leurs droits sans complexité excessive ni coûts disproportionnés.

👉 Astuce : utilisez l’IPE pour les factures impayées dans l’UE. Elle évite la complexité d’un avocat étranger

.👉 Info utile : la décision obtenue dans un pays membre est exécutoire dans tous les autres États de l’Union, sans nouvelle procédure.

Foire aux questions sur le recouvrement de créances

Quel est le délai pour réclamer une créance ?

En matière commerciale, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la date d’exigibilité de la facture. Cela signifie qu’au-delà de ce délai, le créancier ne peut plus engager d’action judiciaire pour obtenir le paiement.

Toutefois, certaines démarches — comme une mise en demeure, un paiement partiel ou une reconnaissance écrite de dette par le débiteur — peuvent interrompre la prescription et faire repartir le délai à zéro. D’où l’importance d’agir rapidement dès les premiers impayés.

Quelles sont les étapes à suivre pour recouvrer une créance ?

Le processus se déroule en trois grandes phases.

D’abord, une phase amiable, qui consiste à relancer le client, puis à lui adresser une mise en demeure de payer.

Ensuite, si aucun règlement n’intervient, on peut engager une procédure judiciaire (injonction de payer ou assignation).

Enfin, une fois la décision obtenue, un commissaire de justice procède à l’exécution forcée (saisie, blocage de compte, etc.).

Chaque étape doit être documentée et menée dans le respect du cadre légal pour éviter toute contestation.

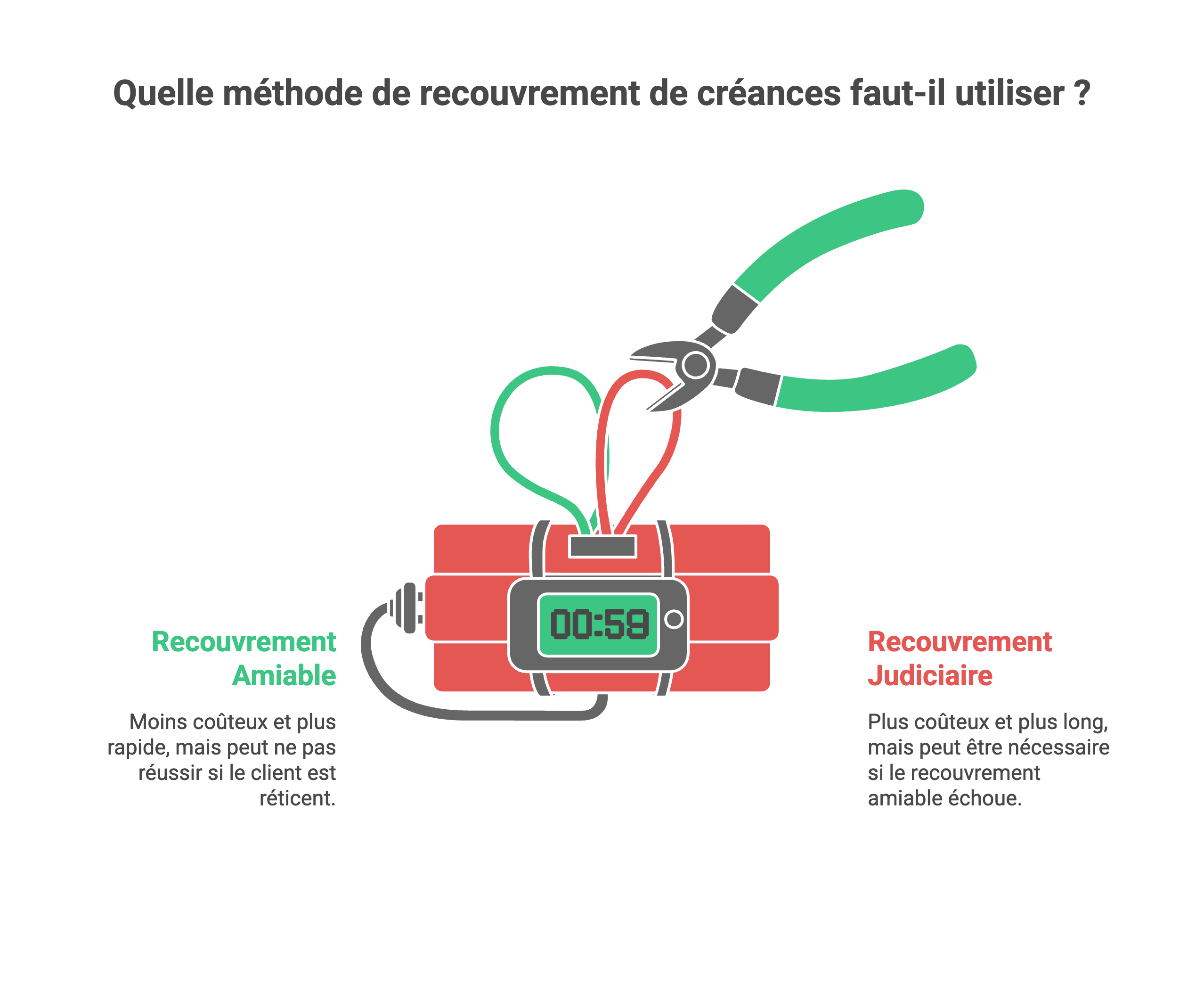

Quelle est la différence entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire ?

Le recouvrement amiable repose sur le dialogue et la persuasion. L’objectif est de régler la dette sans passer par le tribunal, tout en préservant la relation commerciale.

Le recouvrement judiciaire, lui, intervient lorsque les démarches amiables échouent. Il permet d’obtenir une décision de justice exécutoire, ouvrant la voie à des saisies ou autres mesures contraignantes.

En pratique, la plupart des entreprises commencent par une phase amiable avant de passer au judiciaire si nécessaire.

Peut-on confier le recouvrement à un professionnel ?

Oui. Les commissaires de justice (ex-huissiers) et certaines sociétés de recouvrement agréées peuvent se charger du dossier.

Leur intervention présente deux avantages : elle renforce la crédibilité de la démarche auprès du débiteur et sécurise le cadre juridique de l’opération.

Certaines sociétés proposent un modèle de rémunération au résultat, sans frais initiaux, ce qui limite le risque financier pour la PME.

Quelles précautions prendre pour éviter les impayés ?

Mettre en place une politique de prévention du risque client est essentiel.

Cela passe par la vérification de la solvabilité avant signature du contrat, la rédaction claire des conditions de paiement, l’envoi rapide des factures, et le suivi régulier des encaissements.

Un bon logiciel de gestion et une collaboration étroite entre le service commercial et la comptabilité permettent de détecter les retards et d’agir avant qu’ils ne deviennent critiques.